令和7年4月1日から始まる運送業界の重要な変更点のひとつ、運送契約締結時の書面交付義務化をご存じですか?運送契約を締結する際に、特定の事項を記載した書面を交付することが義務化されるというものです。

これにより、運送取引の透明化と公正な環境づくりが進みますこの義務化は、過労運転をはじめとする法令違反の防止、運賃・料金の明確化による不当な取引の抑制、そして現場でのトラブル回避など、運送業界全体の健全化と、荷主と運送事業者のより対等な関係構築を目指すための重要な取り組みです。

しかし、「具体的にどんな書面が必要なの?」「何を記載すればいいの?」「うちの業務でどう対応すればいいの?」と、不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。

本記事では、この運送契約における書面交付義務化について、運送事業者の皆様が知っておくべきポイントを、分かりやすく解説します。

令和7年4月から義務化!運送契約の書面交付とは?

書面交付義務化がどのようなもので、なぜ導入されるのかを理解しましょう。

なぜ書面交付が義務化されるのか?(目的)

今回の書面交付義務化は、主に以下の5つの目的で導入されます。

- 契約内容や運賃・料金を明確にするため

- 不当な附帯業務の押し付けや現場トラブルを防ぐため

- 過労運転などのコンプライアンス違反を防ぐため

- 事故やトラブル時に契約内容を確認できるようにするため

- 適正な運賃・料金を確保するため

- 運送契約の範囲や運賃・料金、附帯業務の内容やその対価などを明確に書面で交付することで、荷主と運送事業者双方の認識を一致させ、不透明な取引や誤解を防ぐためです。

- 書面で契約内容を明確にすることで、現場での「契約にない附帯業務の押し付け」や、過労運転などのコンプライアンス違反を未然に防止できます。

- 実運送事業者が業務量に見合った適正な運賃や料金を受け取れるようにし、物流業界の多重下請構造による不利益や不透明な料金設定を是正する狙いがあります。

- 万が一事故やトラブルが発生した際、契約内容が書面で明確になっていれば、責任の所在や対応方法が明らかになり、迅速な解決につながります。

- 荷主と運送事業者が対等な立場で適正な契約を結び、長期的な信頼関係を築くための基盤となります。

このように、書面交付義務化は「業界の透明性向上」「トラブル防止」「適正な運賃収受」「取引環境の健全化」といった複数の課題解決を目的として導入されます。

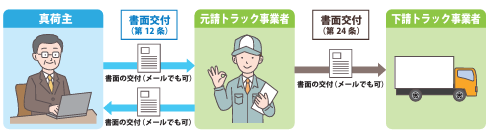

書面交付は法第12条と法第24条に基づくものがある

法第12条に基づく書面交付

「真荷主とトラック事業者が運送契約を締結するとき」に、トラック事業者が真荷主に対して書面を交付する義務です。

「真荷主」とは、「自らの事業に関してトラック事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、トラック事業者以外のもの」を指します。つまり、実際に運んでほしい「モノ」を持っていて、直接トラック事業者と運送契約を結ぶ事業者(メーカー、卸売業、小売業など)のことです。

法第24条に基づく書面交付

「トラック事業者等が利用運送を行うとき」に、利用運送を委託する側(元請けのトラック事業者や利用運送事業者)が、委託先(下請けのトラック事業者や他の利用運送事業者)に対して書面を交付する義務です。

具体的に何を記載した書面を交付する必要がある?(記載事項)

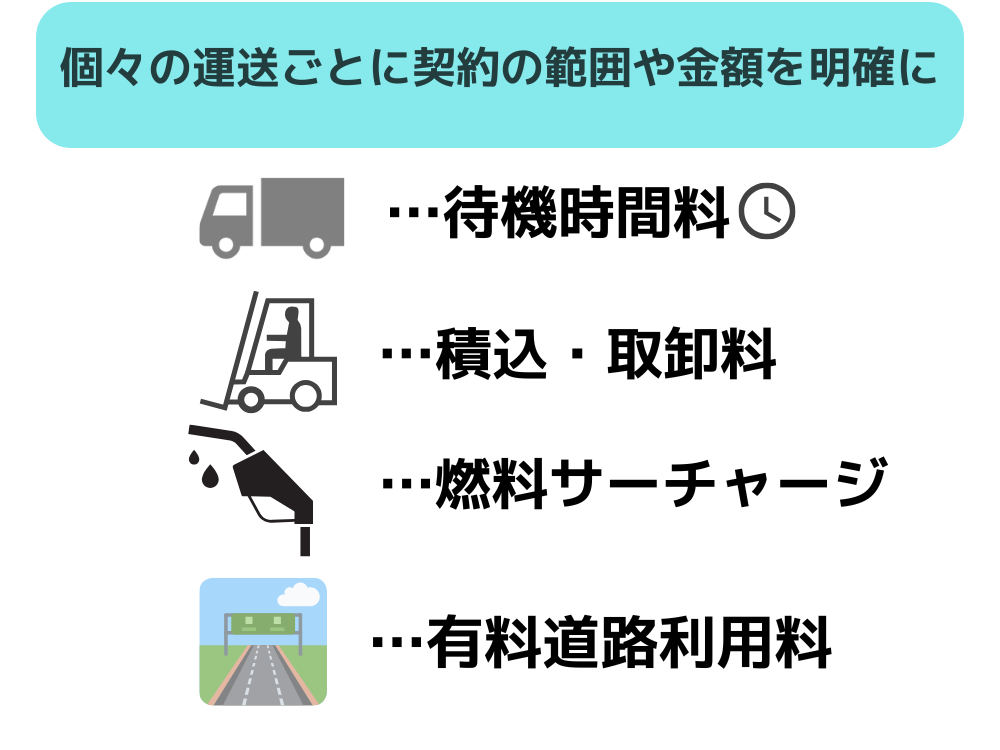

義務化される書面に記載すべき内容は、主に以下の6点です。

- 運送役務の内容・対価

- 運送契約に荷役作業・附帯業務等が含まれる場合には、その内容・対価

- その他特別に生ずる費用に係る料金(例:高速道路利用料、燃料サーチャージ等)

- 契約の当事者の氏名・名称及び住所

- 運賃・料金の支払方法

- 書面を交付した年月日

これらの事項が網羅された書面を、運送契約を締結する際に荷主に対して交付することが、令和7年4月1日からは運送事業者の義務となります。

書面の交付はメールでも可能です

書面の交付は、メールなどの電子的な方法でも行うことができます。ただし、その場合は、相手方が電子交付に同意していることが必要です。事前に了承を得たうえで、メールで契約内容を送付することが認められています。

書面の保存期間は?

交付した書面は、写しを1年間保存してください。

書面交付義務化で運送事業者が取り組むべきこと

義務化が目前に迫る中で、運送事業者の皆様はどのような準備を進める必要があるのでしょうか。

既存契約の見直しと新しい契約書の準備

まず、現在お取引のある荷主との契約や、今後締結する新規契約に備え、使用している書式を見直す必要があります。

- 現状の確認: 今使っている「運送契約書」「運送申込書」「配車指示書」などの書面に、義務化される記載事項(運送サービスの内容、附帯業務の内容とその対価など)がすべて含まれているか確認しましょう。

- 不足事項の追加・新規作成: 記載事項が不足している場合は、追記欄を設けるか、新しい契約書のテンプレートを作成する必要があります。標準貨物自動車運送約款を適用している場合でも、約款に記載されていない個別の条件や、附帯業務の料金などを明確にする必要があります。

- 電子化の検討: 書面交付は、必ずしも紙である必要はありません。電子ファイル(PDFなど)での交付も認められます。自社の業務フローに合わせて、電子化も検討してみる価値があります。

荷主への説明と理解を求める

新しい制度への移行をスムーズに行うためには、荷主の皆様の理解と協力が不可欠です。

- 義務化の背景を説明: なぜ書面交付が義務化されるのか、その目的(コンプライアンス強化、運賃・料金の明確化など)を丁寧に説明しましょう。

- 新しい手続きへの協力依頼: これまで口頭や簡易なやり取りで済ませていた場合でも、今後は必ず書面での確認が必要になる旨を伝え、手続きの変更にご協力いただけるよう依頼しましょう。

- メリットを伝える: 書面で契約内容が明確になることは、荷主側にとってもトラブル防止や費用の見通しが立てやすくなるというメリットがあることも伝えましょう。

社内体制の整備と従業員への周知

書面交付が漏れなく実施されるためには、社内でのルール作りと従業員への徹底した周知が必要です。

- フローの明確化: 誰が、いつ、どのような書面を作成し、荷主に交付するのか、具体的な業務フローを定めます。

- 担当者への研修: 営業担当者、配車担当者、事務担当者など、契約に関わる可能性のある全ての従業員に対して、新しいルールの内容、書面の作成方法、荷主への説明方法などについて研修を行います。

- 書式の共有: 統一された新しい契約書式や説明資料を社内で共有し、誰でも正しく対応できるように準備します。

義務化に対応しないとどうなる?

この書面交付義務化への対応は、単に「書類が増える」ということではありません。適切に対応しない場合には、事業継続に関わるリスクも存在します。

義務違反によるリスク

書面交付義務は、貨物自動車運送事業法に基づく事業者の義務です。この義務を怠った場合、以下のようなリスクが考えられます。

- 行政処分の可能性: 国土交通省による監査(巡回指導など)で義務違反が確認された場合、事業改善命令、事業停止、場合によっては許可取消しといった行政処分の対象となる可能性があります。

- 荷主からの信頼失墜: 契約内容が不明確であることは、荷主からの信頼を損ない、今後の取引に影響を与える可能性があります。

- トラブルの深刻化: 書面がないことで、万が一のトラブル発生時に自社の正当性を証明することが難しくなり、問題が深刻化するリスクが高まります。

法令遵守は、運送事業を継続していく上で最も基本的な要素です。義務化される書面交付に適切に対応することは、これらのリスクを回避し、事業の安定化・発展に繋がります。

諸井佳子行政書士事務所のサポート内容

「義務化への対応、何をどこから手をつければいいか分からない」「自社に合った契約書式を作りたい」「従業員への周知をどう進めればいいか」――そんな運送事業者の皆様のお悩みを、諸井佳子行政書士事務所がお手伝いいたします。

当事務所は、運送業専門の行政書士として、日頃から多くの運送事業者様をサポートしております。今回の書面交付義務化に関しても、以下のサービスを提供可能です。

- 運送契約書の作成・修正サポート: 標準約款に基づきつつ、貴社の業務内容や荷主との関係性を踏まえた、義務化対応済みの最適な運送契約書(基本契約、個別契約)の作成や、既存書式の修正をサポートいたします。

- 記載事項の確認・アドバイス: 貴社の契約書や見積書に、義務化された事項が漏れなく記載されているかを確認し、必要なアドバイスを行います。

- 荷主への説明方法に関するアドバイス: 荷主への理解促進に向けた効果的な説明方法や資料作成についてサポートいたします。

- 社内研修のサポート: 従業員の皆様への周知徹底のため、義務化の内容や対応方法についての社内研修をお手伝いすることも可能です。

- 運送業許可・巡回指導に関する幅広いサポート: 運送業の許可申請、変更手続き、巡回指導対策など、運送事業に関するあらゆる法務・手続きでお困りのことがあれば、ワンストップで対応いたします。

法令遵守体制を強化し、安心して事業を継続・発展させていくために、ぜひ専門家である諸井佳子行政書士事務所にご相談ください。

まとめ

令和7年4月1日から義務化される運送契約締結時の書面交付は、運送業界にとって重要な変化です。この義務化は、過労運転防止や運賃・料金の明確化、現場トラブルの回避といった目的を達成するためのものであり、運送事業者の皆様には、契約書式や社内体制の見直し、荷主への説明といった対応が求められます。

適切に対応することで、法令遵守はもちろんのこと、荷主との信頼関係構築や事業の透明性向上にも繋がります。一方で、対応を怠ると、行政処分のリスクやトラブルの増加といった問題が生じる可能性もあります。

諸井佳子行政書士事務所は、運送業専門の知識と経験を活かし、この新しい義務化への対応を全面的にサポートいたします。運送契約書の作成・見直しから、社内体制整備に関するアドバイスまで、貴社の状況に合わせた最適なサポートをご提案いたします。

「うちの契約書は大丈夫?」「具体的に何をすればいいの?」といったご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。運送事業者の皆様の「困った」を解決し、事業の発展をサポートすることが、当事務所の使命です。