「運送業の許可申請を進めているが、書類の多さと手続きの煩雑さに頭を悩ませている」

「日々の業務に追われ、運輸支局の開庁時間内に申請や届出に行くのが難しい」

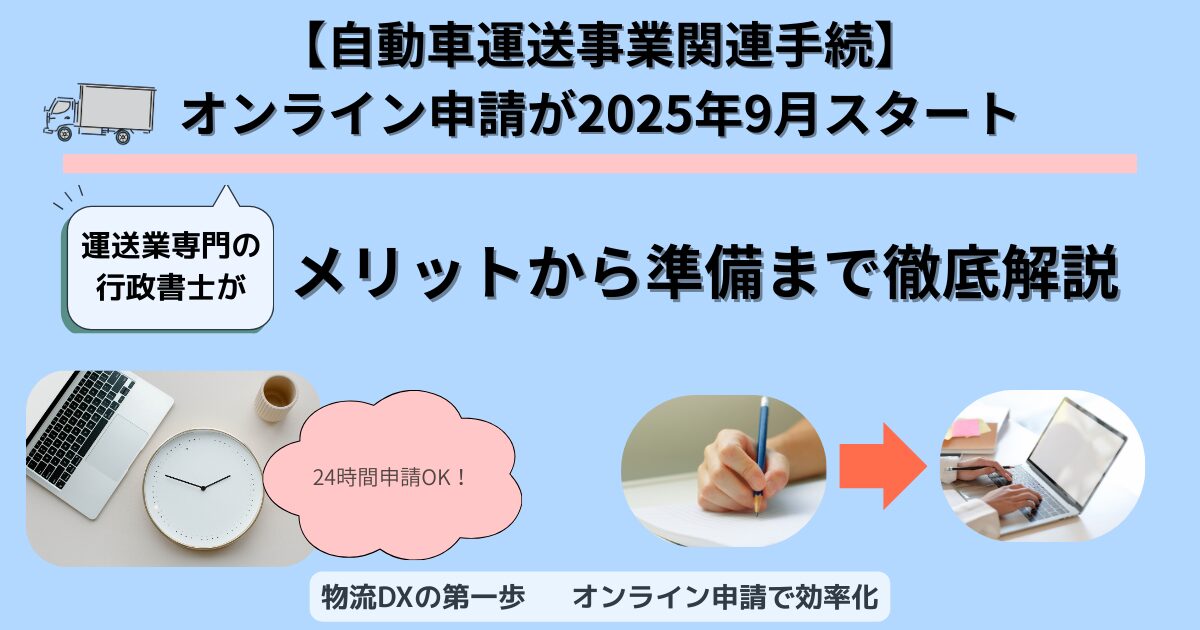

このような悩みを抱える運送事業者さま、そしてこれから業界への参入を目指す皆さまに朗報です。これまで紙での提出が原則とされていた運送業の許可申請や関連手続きが、令和7年(2025年)9月1日からオンラインで可能になります。

これは申請方法が増えるだけではありません。事業者さまの負担を大幅に軽減し、業務効率を向上させる、まさに「物流DX(デジタルトランスフォーメーション)」の一歩です。

本記事では、運送業専門行政書士の視点で、オンライン申請制度について以下の内容を深掘りします。

- なぜ今、オンライン申請を導入するのか?その背景と目的

- 具体的に何が変わる?オンライン申請のしくみと対象手続き

- 事業者にとってのメリット・留意点を整理

- スムーズに移行するために、今からできる準備とは

この記事を最後までご覧いただければ、新制度への不安が解消され、変化に備える具体的な行動がはっきり見えてくるはずです。

運送業許可 なぜオンライン申請なのか?制度導入の背景

1. 行政手続きのデジタル化推進

日本政府では「デジタル庁」の設立をはじめ、行政手続きのオンライン化を推進しており、運送業の許可申請もその一環です。

2. 2024年問題への対応と間接業務の効率化

2024年4月からトラックドライバーの時間外労働に上限規制が適用された「2024年問題」に対応するため、間接業務、特に申請業務の効率化が急務です。

3. 事業者と行政の双方の負担軽減

書類の作成・提出、郵送、再提出対応などの負担がオンライン化によって大きく軽減されます。

運送業オンライン申請の概要(令和7年9月1日予定)

開始時期

令和7年(2025年)9月1日(月)より先行運用を含めたオンライン化が始まります 。

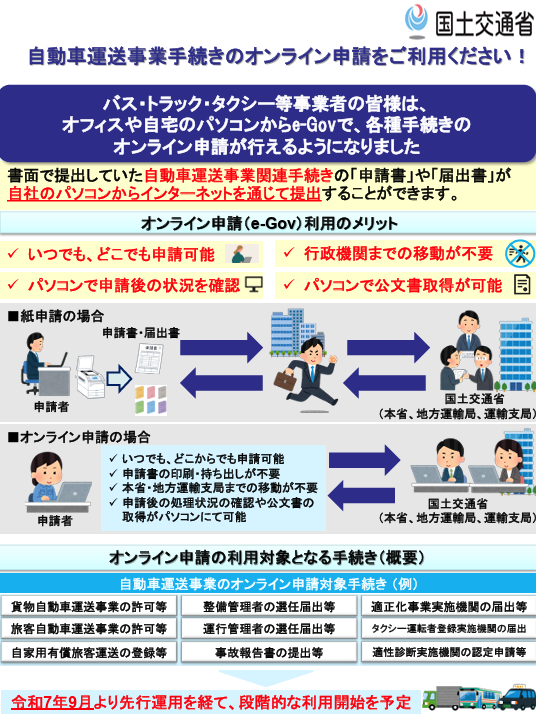

オンライン申請の仕組み

国土交通省の「e-Gov電子申請サービス」を利用して手続きを行います。

申請には、GビズID(特にセキュリティ・真正性の高い「GビズIDプライム」推奨)やe-Govアカウント、Microsoftアカウントの取得が必要です。

オンライン申請対象手続き(例)

- 許可申請:一般貨物運送事業の新規許可など

- 登録申請:貨物軽自動車運送事業の経営届出など

- 認可申請:事業計画変更(営業所・車庫・車両数・運送約款など)

- 届出:役員変更、事業報告書・実績報告書の提出、事業廃止届など

先行運用では、許可申請、整備管理者・運行管理者の選任届出、事故報告書の提出などが可能になる予定です。

オンライン申請における事業者目線のメリット・留意点

メリット

- 24時間いつでも申請可能 → 営業時間に関係なく対応できる

- 移動時間・交通費の削減 → 遠くの運輸支局へ行く手間が不要

- ペーパーレス化によるコスト削減&データ管理

- 申請状況のリアルタイム確認 → 補正通知も即時対応可能

注意点

- PC操作やシステムの操作に慣れる必要がある

- GビズIDプライムなどのアカウント取得に時間がかかる(印鑑証明・郵送など)

- 書類のPDF化・スキャン準備が必要

- システムメンテナンスや障害時には申請できない可能性がある

オンライン申請にむけ今から準備すべき3つのポイント

ステップ1:GビズIDプライム(またはe-Govアカウント)の取得

- オンライン申請にはアカウントが必須です。GビズIDプライムは真正性が高く、利便性も優れています。

国土交通省のe-Govオンライン申請業務マニュアルを元にアカウントを作成しましょう。

ステップ2:PDF化の練習

- 定款、登記事項証明書、残高証明書、車検証など必要書類のリストアップとPDF化の練習を早めに。

ステップ3:専門家(行政書士)への相談も選択肢に

- ITへの不安がある場合は、運送業に強い行政書士への依頼で、申請の手間やミスを減らせます。

諸井佳子事務所では、許認可申請、処遇改善、Gマーク取得など、運送事業者さまの実務に即した支援をご提供しております。ぜひお気軽にご相談ください。

オンライン申請で物流DXの第一歩を踏み出そう

令和7年9月(2025年9月)から始まる運送業のオンライン申請は、業務効率化と生産性向上を推進する大きな一歩です。それでも手続きは煩雑で分かりにくい部分も多々あるかと思いますので、「自分で手続きするのは大変!」と思われる方は、ぜひ行政書士諸井佳子事務所にお問い合わせ下さい。