近年、荷主企業や社会全体からの「安全・安心な輸送」への関心はますます高まっています。そのような中で、安全への取り組みを客観的に証明し、信頼性を高める有効な手段の一つがGマーク(安全性優良事業所認定)の取得です。令和6年12月現在全国で29,069事業所がGマークの認定を受けています。

この記事では、Gマーク制度の概要や具体的なメリット、さらに長年の安全努力が認められる「ゴールドGマーク」について、そして気になる2025年の申請に関する情報まで、わかりやすく解説いたします。Gマーク取得を通じて、他社との差別化を図り、事業のさらなる発展を目指しましょう。

Gマーク(安全性優良事業所認定)とは?選ばれる理由がここにある

Gマーク制度は、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関である公益社団法人全日本トラック協会が、トラック運送事業者の交通安全対策などへの事業所単位での取り組みを評価し、一定の基準をクリアした事業所を認定する制度です。

「G」マークは、Good「良い」、Glory「繁栄」の頭文字「G」を取ったものでといった意味が込められています。

この制度は、利用者がより安全性の高いトラック運送事業者を選びやすくするとともに、事業者全体の安全性向上に対する意識を高めることを目的としています。

認定された事業所は、Gマークステッカーをトラックに貼付したり、名刺やホームページにロゴを掲載したりすることで、その安全性をアピールできます。

Gマーク取得で得られる、計り知れないメリット

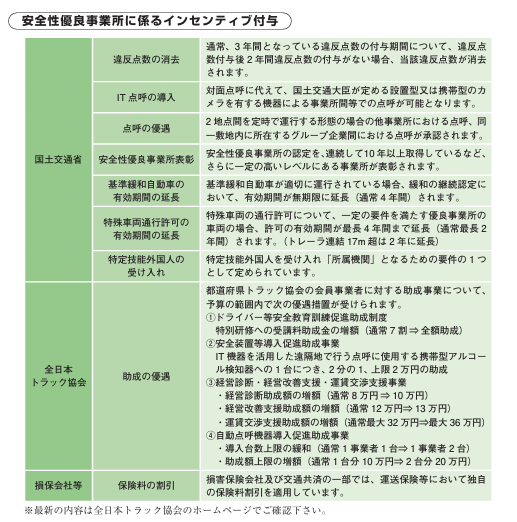

Gマーク取得のメリットを表にまとめました。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 荷主からの信頼獲得と新規取引拡大 | 安全管理体制の客観的な証明となり、既存顧客との関係強化、新規案件獲得に繋がる |

| 社会的な評価向上と企業イメージUP | 国土交通省も推奨する制度であり、安全・安心な企業としてのブランド価値が上がる |

| 事故削減によるコスト削減と経営安定 | 安全管理体制強化により事故が減少し、修理費・保険料負担等の経済的損失を抑制 |

| ドライバーの安全意識とモチベーションUP | 会社全体の安全への取り組みがドライバーの意識を高め、誇りや意欲向上に繋がる |

| 違反点数の消去 | Gマーク認定継続により、行政処分における違反点数消去の優遇措置を受けられる可能性がある |

| 経済的メリット(保険料割引等) | 一部の保険会社で自動車保険料の割引制度が適用される場合がある |

これらのメリットは、単に「マークがもらえる」という以上の価値を事業所にもたらし、持続的な成長と発展のための強固な基盤となります。

さらに輝く証!「ゴールドGマーク」とは?

Gマーク認定を長期間継続し、特に優れた安全性を維持している事業所には、通常のGマークに加え、「ゴールドGマーク」(正式名称:Gマーク・ゴールドステッカー)が交付される制度があります。これは、長年にわたる不断の安全への努力と、高い安全水準を維持していることの証であり、さらなる信頼性の向上に繋がります。

GマークとゴールドGマークの違い

| Gマーク(通常) | ゴールドGマーク (Gマーク・ゴールドステッカー) | |

|---|---|---|

| 概要 | 安全性に対する取り組みが評価された事業所 | Gマーク認定を長期間(原則10年以上)継続 特に安全性が高く、他の模範とな る優良な事業所 |

| 主な認定条件の目安 | ・評価項目(法令遵守、安全性への積極的取組、事故・違反状況)で基準点(例:80点)以上 ・その他、申請年度の要件を満たすこと | ・Gマーク認定を10年以上継続していること ・過去10年において、 第一当事者となる死亡事故または 重傷事故がないこと ・過去10年間において、悪質な法令違反による行政処分がないこと ・その他、全日本トラック協会が定める基準を満たすこと(※期間の起算点や詳細な基準は、最新の全日本トラック協会の規定をご確認ください) |

| マーク・ステッカー | 通常のGマークステッカー | 金色のGマークステッカー (ゴールドステッカー) |

| 取得のメリット | 荷主からの信頼獲得 企業イメージ向上 事故削減 保険料割引の可能性など | 通常のGマークのメリットに加え、長年の安全への不断の努力と高い安全性の客観的証明 さらなる企業価値向上、業界内での模範的立場のアピールに繋がります。 ドライバーの誇りも一層高まるでしょう。 |

| 申請方法 | 新規申請または更新申請 | Gマークの更新申請時に、上記の条件を満たす事業所が審査の対象となります。 (通常、条件を満たせば自動的に審査されますが、詳細は最新の申請案内をご確認ください) |

ゴールドGマークを目指すことは、安全への取り組みを継続し、進化させるための大きなモチベーションとなるでしょう。

【2025年版】Gマーク申請のポイントを徹底解説!

それでは、多くのお問い合わせをいただく2025年のGマーク申請について、現時点で押さえておくべきポイントを解説します。

重要!2025年の申請期間・申請方法などの概要

Gマークの申請に関する主要なポイントは以下の通りです。

(スマートフォンでご覧の場合、表が見づらい場合は横にスクロールしてご確認ください。)

| 内容 | 注意点・備考 | |

|---|---|---|

| 2025年 申請期間 | 申請受付は ・2025年7月1日から14日まで ・Web申請システムは6月上旬より稼働開始 | 2025年の正確な申請期間や申請手続きの詳細は、全日本トラック協会より正式発表。必ず公式サイトで最新情報をご確認ください |

| 申請方法 | 「Gマーク申請システム」を利用したオンライン申請 | 事前のシステム操作確認、必要書類など |

| 審査テーマと配点 | ・法令遵守の状況 配点40点 / 基準点32点 ・ 安全性に対する取り組みの積極性 配点40点 / 基準点21点 ・ 事故や違反の状況 配点20点 / 基準点12点 | 各テーマで詳細な評価項目あり 合計100点満点 |

| 認定基準点 | 評価合計点が80点以上 | 法令遵守項目で一定の基準を満たすことなども条件となるため、最新の申請案内をご確認ください |

| 加点措置 | 運輸安全マネジメントの実施 (外部評価受審等) グリーン経営認証、エコステージ認証等 特定の取り組みに対して加点される場合あり | 年度によって対象や点数が変更される可能性があるため、最新の申請案内をご確認ください。 |

申請方法詳細:オンライン申請

前述の通り、Gマークの申請は「Gマーク申請システム」を利用したオンライン申請が原則です。

- Gマーク申請システムからの手続きの流れ(一般的な流れ)

- 全日本トラック協会のウェブサイト等からGマーク申請システムへアクセス

- 申請者情報(事業者情報、事業所情報など)の入力

- 評価項目に関する情報の入力・選択

- 必要書類のアップロード(PDF形式など)

- 申請内容の確認・送信

- 申請手数料の支払い

- 初めてのオンライン申請でも安心!注意点とコツ

オンライン申請に不慣れな事業者様もいらっしゃるかもしれません。入力項目が多く、添付書類も多いため、時間に余裕をもって準備を始めることが大切です。不明な点は、管轄の地方トラック協会や、私たちのような専門家にご相談いただくことをお勧めします。

必要書類についての詳しい記事はこちらもご確認ください↓

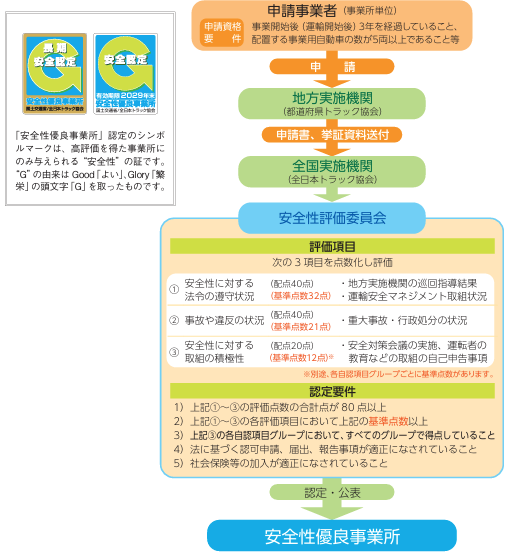

審査の3つのテーマと評価項目(概要)

Gマークの審査は、大きく分けて以下の3つのテーマに基づいて行われ、合計100点満点で評価されます。認定基準点は、例年80点以上とされていますが、絶対評価であり、一定の条件を満たせば多くの事業所が認定される可能性があります。

- 法令遵守の状況(40点)

運行管理、車両管理、労務管理など、貨物自動車運送事業法をはじめとする関係法令がきちんと守られているかが評価されます。点呼の実施状況、運転時間等の基準遵守、社会保険・労働保険への加入などが主な項目です。 - 安全性に対する取り組みの積極性(40点)

事故防止のための教育・研修の実施、運輸安全マネジメントの導入・運用、健康管理への配慮、IT機器を活用した安全対策(ドライブレコーダー、デジタルタコグラフの導入・活用など)といった、事業所独自の積極的な安全への取り組みが評価されます。 - 事故や違反の状況(20点)

申請事業所の過去の事故や行政処分の状況が評価されます。有責の第一当事者となる自動車事故報告規則に規定する事故や、行政処分の実績が評価に影響します。

これらの評価項目に対し、日々の業務記録や規程類、写真などの証拠書類を提出する必要があります。

認定基準と有効期間

Gマーク認定の有効期間は以下の通りです。

| 申請区分 | 有効期間 | 備考 |

|---|---|---|

| 新規申請 | 2年間 | |

| 更新申請(初回) | 3年間 | |

| 更新申請(2回目以降) | 4年間 | ※2023年度申請より3年から4年に延長されました。 |

2026 年 1 月1日~2027年12月31日までの2年間(新規認定事業所の場合)

更新事業所の場合は、2026年1月1日より3年間(初回更新事業所の場合) または4年間(2回目更新以降の事業所の場合)となります。

継続してGマークを維持することで、社会からの信頼もより強固なものになります。

Gマーク取得に向けた準備と心構え

Gマークの取得は一朝一夕にできるものではありません。日々の安全管理体制の確立と、その記録の積み重ねが重要となります。

- 日々の安全管理体制の見直し:

まずは、自社の安全管理体制がGマークの基準に照らして十分であるかを確認しましょう。点呼の実施方法、運行指示書の作成、ドライバーへの教育内容、車両の日常点検など、細部にわたって見直し、改善すべき点があれば取り組みます。 - 書類の整備と記録の徹底:

申請には多くの書類提出が求められます。運転日報、点呼記録簿、指導教育記録、健康診断結果、車両管理簿など、法令で定められた帳票類はもちろん、安全会議の議事録や教育資料なども整理・保管しておく必要があります。記録は正確かつ継続的に行うことが重要です。 - 従業員への周知と協力体制の構築:

Gマーク取得は、経営者だけでなく、管理者、そしてドライバー一人ひとりの協力があって初めて達成できるものです。Gマーク取得の目的やメリットを従業員に説明し、安全意識の向上と取り組みへの協力を促しましょう。 - 「何から始めればいいかわからない…」そんな時は専門家へ相談

Gマークの申請準備は、通常業務と並行して行う必要があり、多くの時間と労力を要します。「書類の準備が煩雑で手が回らない」「自社の取り組みが評価されるか不安」「オンライン申請の操作がわからない」など、お困りの事業者様も少なくないでしょう。

Gマーク取得は、信頼と実績の諸井佳子事務所におまかせください!

行政書士諸井佳子事務所では、運送事業者様のGマーク取得を強力にサポートいたします。

- Gマーク申請の複雑な手続きをトータルサポート:

申請に必要な書類の洗い出しから収集、作成、オンライン申請の代行まで、煩雑な手続きをまるごとサポート。事業者様は本業に専念していただけます。 - 最新情報に基づいた的確なアドバイス:

毎年更新されるGマーク制度の最新情報を常に把握し、貴社の状況に合わせた最適な申請戦略をご提案します。加点措置の活用など、認定の可能性を高めるための具体的なアドバイスも行います。 - 貴社の強みを活かした申請戦略:

ヒアリングを通じて、貴社の安全への取り組みや強みを丁寧に把握し、それを最大限にアピールできる申請書類の作成を支援します。

Gマーク取得は、貴社の安全への真摯な取り組みを社会に示す絶好の機会です。しかし、その準備には専門的な知識と多大な労力が必要となります。

ぜひ一度、行政書士諸井佳子事務所にご相談ください。私たちが、Gマーク取得、そしてその先の事業発展を全力でバックアップいたします。

Gマーク取得に関するご相談、申請サポートのご依頼は、お気軽にお問い合わせください。